助成金事業 2024

日本財団助成事業

海の子どもインストラクター養成事業 (海と日本2024)

背景と目標

現状県内出身の海の自然ガイドインストラクターが異常に少なく県内の人達が海に対してあまり興味を持とうとしないという課題。魅力を感じているのは県外や国外の人達だけであり、子どもも親もその職業に対してもリスクも高くあまり良く思っていないなどの課題がある。県外の人が県外の人へ海の魅力を伝えていて、県内の人が取り残されている現状課題がある。理由としては海での死亡事故が日本で一番多い場所で海は怖い所だと子どもの頃から言い聞かせられて育っている文化が根強く残っており、子どもたちが進んで海に行く機会がなくほとんどなく海に関心がない現状だ。ちゃんとした海の自然体験経験者がほぼいないため、ほとんどの地域の子ども達が沖縄の魅力に気付いていない、環境的にもったいないない状況である。

その課題解決策の一つとして、まずは子ども海のインストラクターを作り、子どもたちやその親たちにも自然体験を経験させてそれを自分事にしてもらう必要がある。県内出身者へどのような職業なのかを体験してもらい海の自然体験を指導できるインストラクターを増やしていく事が重要だ。地域の子ども達が地域の晴らしい海の自然環境について関心をもって地域の海の価値を伝えて誇りを持って生きて行けるように子どもインストラクターを育成する。まずは海の怖さを払拭するために水難事故を起こさないような知識を増やし、水難事故防止教育を徹底していく。子どもたちには安全な教育を受けてから海に行き、海を知ってもらいそれをガイドできるように学んでもらう。学校と連携して海洋観光企業とも連携して魅力的な海での自然体験や海での野外安全の知識と認識を高めてもらう海での野外教育をしていく。またその体験をさせた上でさらには環境保護や改善などの知識を得て関心を持たせるだけでなくそれをガイドとして伝えて行けるようにガイドのやり方などを指導して県外の方たちに対して自分の地域を多くの人たちに伝える機会を作っていく。

海の子どもインストラクター養成 (小学校編)

1.沖縄全土の子どもや大人たちの海への恐怖心をなくし、親しみやすいものにしていく。

1. 海の子どもインストラクター(小学生向け)

(1)時期:2023年5月

(2)場所:恩納村(安富祖小5年山田小5年)、読谷村(渡慶次小6年、喜名小6年、古堅小6年、古堅南小6年、読谷小6年)那覇市(曙小6年)八重瀬町(新城小6年)兼原小、浦添小、カトリック小(小学校12校実施)

(3)参加者:787名

(4)内容:サンゴ生態系保全の授業、水難防止安全海洋シュノーケリング、カヤック、ビーチクリーンの授業、海の現状を知り守るための海の現状を知り守るためにインタープリテーションを使い伝える授業とキャリア教育授業を実施。地域出身で地域に貢献した環境保全活動をされている活動家を講師として迎え入れて地域の子どもたちが、地域の海を楽しく知り、実感体験して、課題を知り、それを伝えるという事で地域の良さを認識して自分事で動いでもらえるようにする授業。海洋シュノーケリングにより海の楽しさとライフジャケット着用などによる水難防止の観点を身につけ、サンゴの保全から海ゴミ問題という所まで自分事で理解してもらう。そこで知った事を発表して伝える技術を学ぶという事業。

1学年に対して4回授業を行った。

1回目:サンゴ保全の授業

2回目:海洋シュノーケリング

3回目:ビーチクリーンの授業

4回目:インタープリテーション

教育的効果:海洋リテラシーの向上(生態系の理解、説明する力)課題を自分事にして考える力の向上、郷土愛の向上

実施時期:24/5~25/3

より深い海洋教育の学びを提供するために希望者を公募する形で村の子ども達を育成するサンゴキッズリーダー養成事業、村の人達を育成するオーシャンフェスタ、海洋教育キャンプ事業を実施 子どもだけの海洋教育キャンプも実施

サンゴの海の授業に行く前に

サンゴの海の授業に行く前に

サンゴで出来た洞窟も地域の資源

サンゴで出来た洞窟も地域の資源

サンゴのクイズなどでサンゴの生態系を知ろう

サンゴのクイズなどでサンゴの生態系を知ろう

実際に海の中に入って体感します

実際に海の中に入って体感します

浅瀬で海の生き物の多様性を体感

浅瀬で海の生き物の多様性を体感

ライジャケの大切さバディワークも学びます

ライジャケの大切さバディワークも学びます

器材の大切さをプール講習

器材の大切さをプール講習

海の課題を知り共有していきます

海の課題を知り共有していきます

課題を共有して私たちが出来る事を考えてもらいます

課題を共有して私たちが出来る事を考えてもらいます

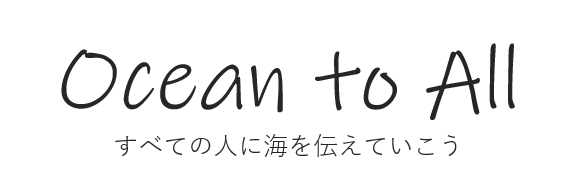

サンゴの苗作りの授業

サンゴの苗作りの授業

夜の博物館でサンゴ産卵講習

夜の博物館でサンゴ産卵講習

サンゴの産卵の授業

サンゴの産卵の授業

サンゴの生態系ゲームとリーフチェック

サンゴの生態系ゲームとリーフチェック

オーシャンフェスティバルでサンゴ植え付け

オーシャンフェスティバルでサンゴ植え付け

植え付けたサンゴを観察

植え付けたサンゴを観察

オーシャンフェスティバルでのビーチクリーン活動

オーシャンフェスティバルでのビーチクリーン活動

サンゴキッズリーダー講習

サンゴキッズリーダー講習

ライフジャケットで海の安全を学びます

ライフジャケットで海の安全を学びます

海の子どもインストラクター養成(大学生編)

2海の子どもインストラクター養成(大学生)

時期:2024年6-2025年3月

場所:琉球大学、沖縄大学、沖縄リゾート専門学校、沖縄国際大学、エルケア専門学校、

参加者:92名

内容:サンゴ保全の講義、水難事故防止教育、水難防止安全海洋シュノーケリング、カヤック、ビーチクリーンの授業、海の現状を知り守るためのキャリア教育授業を実施 環境などの総合授業に合わせるため内容を変更

実際に地域の資源を見に行く海洋実習

実際に地域の資源を見に行く海洋実習

植え付けたサンゴをモニタリング

植え付けたサンゴをモニタリング

地域の資源の豊かさを体感します

地域の資源の豊かさを体感します

船を使ってサンゴの養殖所へ移動していきます

船を使ってサンゴの養殖所へ移動していきます

サンゴの養殖場をモニタリング地域資源を知る体験

サンゴの養殖場をモニタリング地域資源を知る体験

サンゴの養殖所 今年の白化で地球規模のサンゴの危機という事を知る

サンゴの養殖所 今年の白化で地球規模のサンゴの危機という事を知る

ビーチでは水難防止教育としてライジャケや器材の重要性を知り溺れたりする事のない安全なスポーツなどいう事を体感

ビーチでは水難防止教育としてライジャケや器材の重要性を知り溺れたりする事のない安全なスポーツなどいう事を体感

大学の先生ともコラボしながら授業でも取り入れてもらうアクションリサーチを実施

大学の先生ともコラボしながら授業でも取り入れてもらうアクションリサーチを実施

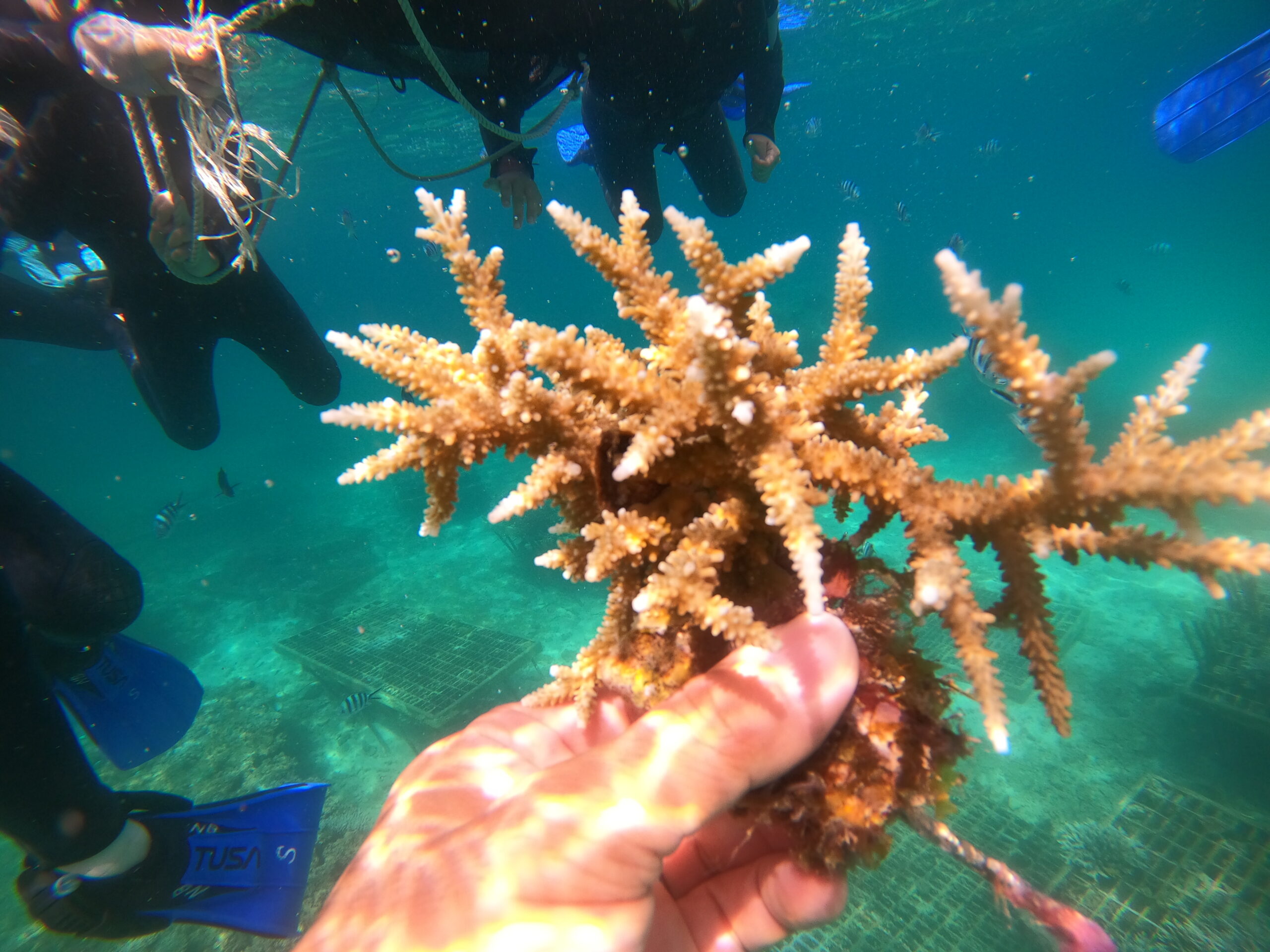

事後学習でのワークショップにより自分たちに出来ることを検証する

事後学習でのワークショップにより自分たちに出来ることを検証する

海の子どもインストラクター養成(親子編)

3.海のインストラクター養成(親子)

時期:2025年1月-2月

場所:沖縄県

参加者:80名

内容:

a.親子でCPR&サーフィン体験

b.親子で釣りや魚捌き、CPR海辺でキャンプ体験

久米島で漁師体験モズク漁とヒーターマラサー漁

実際に地域の資源を知る海洋実習

実際に地域の資源を知る海洋実習

プロサーファー講師から指導

プロサーファー講師から指導

陸上でしっかり練習バディワークも

陸上でしっかり練習バディワークも

海の中に入ってパドリングの練習

海の中に入ってパドリングの練習

泳げない子どもたちも恐怖心はなくなりました

泳げない子どもたちも恐怖心はなくなりました

指導者もアクティブラーニング

指導者もアクティブラーニング

成功体験の積み重ねが海洋教育

成功体験の積み重ねが海洋教育

海の体験で地元の魅力を知ってもらいます

海の体験で地元の魅力を知ってもらいます

親子で釣り体験

親子で釣り体験

釣り方を親子で学びます

釣り方を親子で学びます

仕掛けの作り方やロッドの扱い方を習得

仕掛けの作り方やロッドの扱い方を習得

船の上ではサンゴを観察したり危険生物などを学習

船の上ではサンゴを観察したり危険生物などを学習

実際に自分たちで魚を捌きます

実際に自分たちで魚を捌きます

捌くことで命の大切さを知ります

捌くことで命の大切さを知ります

鳥の丸焼きも作っちゃいました

鳥の丸焼きも作っちゃいました

火起こし体験も大変だけど親子で楽しく学びます 普段いかに便利だったのかを知る貴重な体験です

火起こし体験も大変だけど親子で楽しく学びます 普段いかに便利だったのかを知る貴重な体験です

火をおこすことって大変なんだと体感

火をおこすことって大変なんだと体感

魚を取るところから捌いて火を起こして調理してなんでもかんでも自分たちでやります

魚を取るところから捌いて火を起こして調理してなんでもかんでも自分たちでやります

やんばるの森では多様性を学び 山が豊かだから海も豊だという事を知ります

やんばるの森では多様性を学び 山が豊かだから海も豊だという事を知ります

沢山の地域資源があるという事をまずは親子で楽しんで知ってもらう

沢山の地域資源があるという事をまずは親子で楽しんで知ってもらう

次は親子で海遊びが出来るように親子で釣りマスターしてもらいました

次は親子で海遊びが出来るように親子で釣りマスターしてもらいました

海の子どもインストラクターを養成する(トレーナー編)

4.海の子どもインストラクターを養成するトレーナー講習会

時期:2024年6月、8月

場所:沖縄県

参加者:80名

内容:

a.海洋レスキュー、サンゴ苗作り、サンゴ養殖場見学、海洋教育学(学校の先生対象コース)

b.シュノーケルインストラクター講習、危険生物、海洋レスキュー、カヤック、ガイド論、リスクマネージメント講習(先生や指導員を目指す大学生向け養成キャンプ)

トレーナーズ研修会

トレーナーズ研修会

リスクマネジメントワークショップ

リスクマネジメントワークショップ

CPR&AED 緊急時のフローチャートを復習

CPR&AED 緊急時のフローチャートを復習

海洋レスキュー

海洋レスキュー

バディワークで器材の使い方を学びます

バディワークで器材の使い方を学びます

カヤックなど風を読んで理解する

カヤックなど風を読んで理解する

火起こし体験と野外炊飯運営

火起こし体験と野外炊飯運営

テント設営と運営方法を学ぶ

テント設営と運営方法を学ぶ

カヌーによる組織効力感の向上体験

カヌーによる組織効力感の向上体験

スノーケリング運営方法を学ぶ

スノーケリング運営方法を学ぶ

ビーチクリーンワークショップで海での課題を共有

ビーチクリーンワークショップで海での課題を共有

シュノーケリングインストラクター講習

シュノーケリングインストラクター講習

インストラクタースタミナトレーニング

インストラクタースタミナトレーニング

先生対象海洋教育校内研修

先生対象海洋教育校内研修

学校の目の前の海でどのような海洋教育が出来るのかワークショップ カヤック講習

学校の目の前の海でどのような海洋教育が出来るのかワークショップ カヤック講習

目標達成度と結果

アンケート調査の結果は、海への関心度上昇4.5評価(5段階評価中)参加者の満足度4.5評価。地域に対する愛着の形成度4.5評価。90%以上の達成度を得る。その他自分の考え方がすごく変わった4.5評価。これからの暮らしにとても役に立つ4.5評価。知らない事がたくさんあった4.5評価。自分の行動を変えようと思う4.5評価。お家の人に是非話したい4.5評価。コメントとしては、「サンゴはいろんな形が違うのを初めて知ったどうしてだろうと興味を持ちました。」「海のためにゴミ捨てしない。」「自分達地域がこんなに特別な事が知れて良かった大事にしていきたい。」「クイズなどを使ったり相手に興味を持ってもらえるように工夫して仲間を作っていきたい。」「自分たちの海を守りたい。」「もっとたくさんの人達に自分達の海を自慢したい。」という積極的な意見もあり達成度は高い。rn指導者へのアンケート調査も4.5評価(5段階中)90%以上の達成度を得る。コメントとして、「初任者研修などに応用したい。」「次年度はもう少し広めたい。」「指導する機会が欲しい。」という積極的な意見もあり達成度は高い。rn「この活動は自分達の地域の事を改めて理解して人に伝える事で自分達地域を見直す機会となる。改めて自分達地域の事を誇りに思う気持ちに繋がっていくだろう。」と活動の趣旨を理解してくれ共感してくれる指導者も作る事が出来た。大学生を海洋教育指導者にする事で地域の子どもたちへの海洋教育キャンプやイベントなどの事業で指導者を活かす事が出来る。次年度は他大学などへも指導者育成を広げていく事も必要だと考える。rnやはり課題としては、学校の再編などで取り組みの継続が困難になる事や他分野教科の授業時間が増えていくため新たな教育分野である海洋教育にだけ時間を割く事が困難という事である。先生方の負担を少なくして教科横断型の授業として海洋教育の意義を残しながらキャリア教育や社会教育、地域教育としての観光教育としての再編を視野に入れて準備をする事が必要だと考える。教員に対しての指導者研修も教育委員会などを絡めて検討段階にあり、海洋教育の理解者を広めていきたい。地域の魅力である海の環境を持続可能な形で活かせるような地域の人材育成に寄与する事が出来る海洋教育に展開していきたい。